Por Ananda Martins1

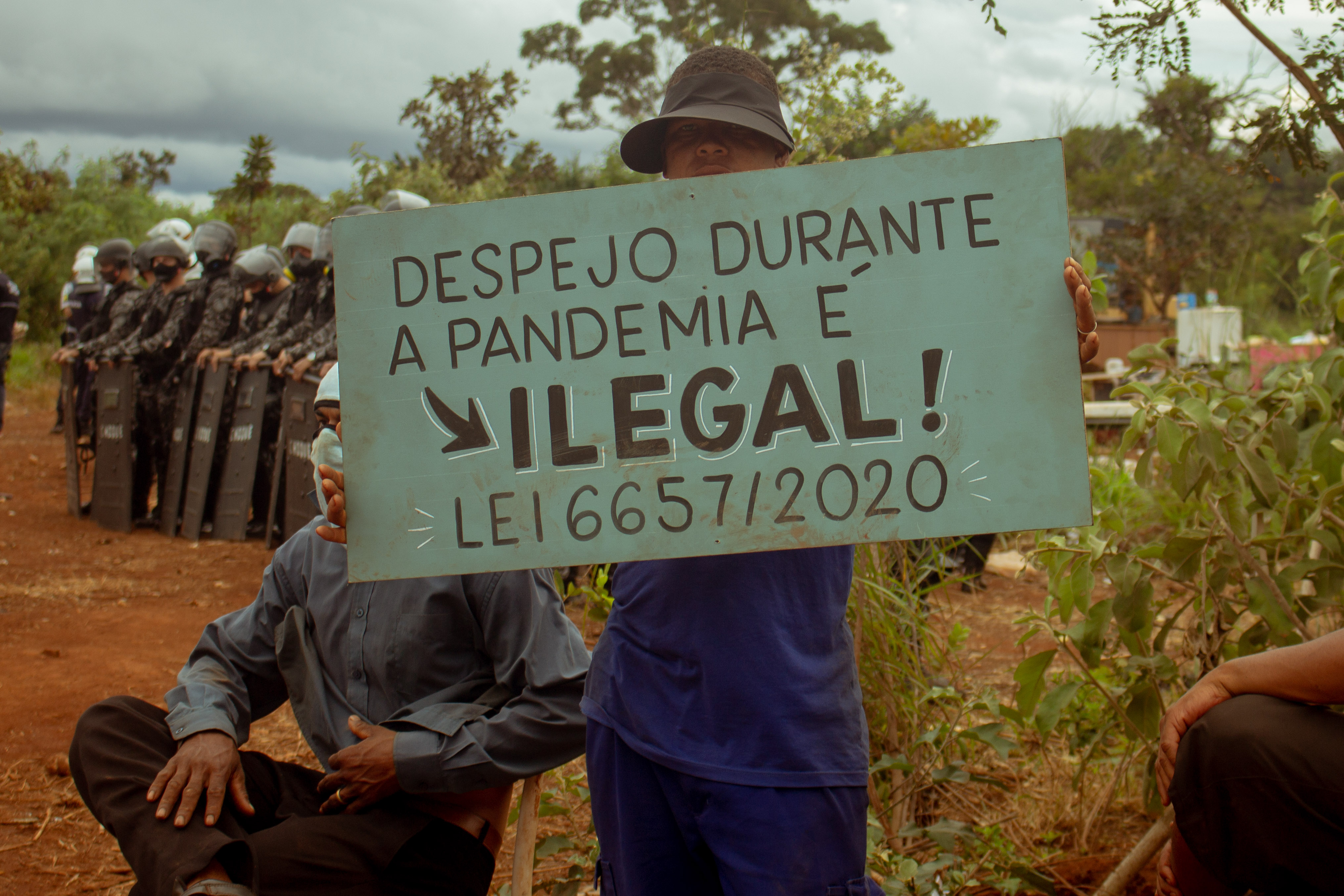

Ao longo do mês de março e abril, ganhou as redes sociais uma sequência de despejos em Brasília (DF), operados pelo Governo do Distrito Federal (GDF), na Ocupação CCBB, onde 34 famílias sofreram três ações somente na pandemia – duas delas em um intervalo de 20 dias. No dia 07 de abril, além da Ocupação CCBB outras 13 localidades sofreram despejos, apesar da lei distrital 6657/2020 proibir esse tipo de intervenção durante a pandemia, com respaldo na cobrança feita pela ONU ao Governo Federal diante dos vetos na PL1179/2020.

No Brasil, segundo levantamento de 40 entidades que compõem a Campanha Despejo Zero, entre março de 2020 e fevereiro de 2021 ao menos 9.156 famílias foram despejadas e ao menos 64.546 famílias estão sob ameaça de remoção. Foi indicada a concentração de casos no AM (47%), com 3 mil casos, e o alto número de famílias afetadas também em SP, com 1.681 (26% do total de casos). Outros estados como MG, PE, SE e RR, PR, SC, MA e RN, GO, RJ e RS, assim como o próprio DF, também tiveram casos registrados.

Contudo, essa situação que se agrava durante a pandemia não está restrita a localidades específicas, e muito menos é recente. Se voltarmos ao início do século XX, por considerar a consolidação de uma dinâmica urbana no sul global, podemos resgatar o que foram as reformas urbanísticas em um movimento de modernização, expulsão e reurbanização que se fundamentou no intenso higienismo social, sendo a Reforma Passos no RJ uma das mais conhecidas. Essas intervenções levaram a população despejada a ocupar, paulatinamente, as periferias das cidades, sem solução digna e definitiva para sua condição de moradia.

Por outro lado, como resultado das construções coletivas em torno da Reforma Urbana (segunda metade do século XX), tivemos no início do século XXI conquistas importantes para o enfrentamento das problemáticas urbanas, com a aprovação do Estatuto da Cidade (2001). Mas, ao longo das últimas décadas o que observamos foi a instrumentalização dessa conquista de modo a favorecer o mercado imobiliário e potencializar a produção do espaço urbano (Lefebvre, 1973) a partir de interesses hegemônicos desse sistema profundamente injusto e desigual, o capitalismo.

Apontar a condição estrutural que envolve a luta pelo direito à moradia e o direito à Cidade, então, é o nosso ponto de partida. E para isso, é importante compreender a habitação também como valor de troca com função central na acumulação capitalista, como mercadoria no âmbito da esfera de produção. Sim, a produção nesse momento histórico vai além de objetos que saem das indústrias, e no que se refere ao solo urbano, os despejos e remoções operados por órgãos do Estado mantêm a dinâmica especulativa de valorização de terras, criando uma perspectiva de escassez que interessa e aquece o mercado.

Temos, de um lado a Moradia como direito humano fundamental (CF/1988), e de outro, como mercadoria que tem a terra urbana como condição material concreta para sua construção. Em uma tentativa de mediação dessa contradição, entre os instrumentos para garantia do direito à moradia e à Cidade temos o princípio da função social da propriedade que dá sentido a concepção da Habitação de Interesse Social (HIS), a qual se vinculam outros instrumentos, a exemplo das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – experiência originada em Recife na década de 1980 para garantir a permanência de comunidades nos lugares onde estabeleceram vínculos e relações.

Ainda assim, o Brasil registrou em 2019, segundo a Fundação João Pinheiros, deficit habitacional de 5,876 milhões de moradias, de acordo com as categorias: (a) habitação precária – 1.482.585; (b) coabitação familiar – 1.358.374; (c) ônus excessivo com aluguel urbano – 3.035.739. Em contrapartida, o país tem mais de 6 milhões de imóveis vazios (mais casa sem gente do que gente sem casa), o que faz com que a gente resgate a tese de Engels que se mostra pertinente enquanto generalização diante da realidade concreta, uma vez que para ele a problemática real não estava na quantidade de moradias, mas em sua distribuição/concentração.

A manutenção dessa estrutura de concentração de riquezas de todas as ordens se dá com respaldo a formação social e histórica de colonização e escravidão que demarca os recortes de classe, gênero e raça no Brasil, muito embora se tente criar narrativas de que essa história acabou. Acabou pra quem? Quem são as pessoas que habitam de forma precarizada as periferias das cidades? São trabalhadoras e trabalhadores empobrecidos diante da exploração que rege o capitalismo, grande parte é de mulheres e a maioria de pessoas negras, que sofrem, junto a outras minorias sociais, com um sistema de opressão articulado à exploração – além de sofrerem de imediato os impactos da destruição ecológica, afinal, pra quem falta água na cidade? Ou pra quem sobra enxurrada e enchente?

O debate sobre a questão da habitação e de moradia no Brasil e no mundo perpassa o debate sobre o modelo de cidade concebida (Lefebvre, 2013) no seio do capitalismo para além do momento pandêmico. Perpassa discutir o direito à vida digna e todas as táticas utilizadas para sua negação de forma sistemática com intuito de maximizar a exploração que prioriza o lucro, e não a vida (humana e não humana). Perpassa situar os processos de criminalização da pobreza, dos movimentos sociais e de seus militantes, de trabalhadoras e trabalhadores que lutam pelos direitos coletivos.

Nas últimas duas semanas de abril, a Ocupação CCBB sofreu mais dois despejos, somando cinco ações somente na pandemia. Diante desse cenário: depois de destruídos os barracos e a Escola do Cerrado mais de uma vez, retirando as condições de moradia já extremamente precarizada; depois de passarem o trator por toda área destruindo a vegetação, cavando valas nos acessos para dificultar a entrada, o que afeta as condições de trabalho das famílias catadoras; depois de destruírem as barracas doadas e levarem seus pertences pessoais; depois de atuar mais uma vez com a polícia negando os direitos mais básicos ao jogar fora a pouca água que conseguiram recentemente, sem condições de se alimentar; depois de toda essa violência, que é histórica, o que a ação do GDF propõe como solução à questão da habitação? Está por trás dessa ação, e todo o recurso gasto para operá-la, o interesse público da população em situação de vulnerabilidade?

O que a resistência da Ocupação CCBB, junto com o Movimento do Bem Viver, está indicando é justamente que a luta pelo direito à Cidade é uma luta coletiva e antissistêmica (Lefebvre, 2001), e a sua construção se pauta pelo bem comum que fortalece o Poder Popular que tentam destruir, ao transformar a luta por direitos e dignidade em caso de polícia. E se, nesse contexto, a habitação modula o quadro da vida diante das relações e vínculos que se formam pelas diferentes formas do morar, como diz Seabra (2007), a sua negação tem gerado diversas formas de ocupação como uma estratégia extrema e, em certa medida, radical, de resistir para re-existir.

Referências:

Campanha Despejo Zero. https://www.campanhadespejozero.org/

Engels, F. Sobre a questão da moradia. São Paulo: Editora Boitempo, 2015.

Estatuto da Cidade. Lei nº 10257/2001. https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70317/000070317.pdf

Lefebvre, Henri. A re-produção das relações de produção. São Paulo: Publicações escorpião, 1973

Lefebvre, Henri. O direito à Cidade. São Paulo: Editora Centauro, 2001.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Barcelona: Capitán Swing, 2013.

Déficit Habitacional no Brasil. http://novosite.fjp.mg.gov.br/deficit-habitacional-no-brasil/

Seabra, Odete. Apresentação. In: Botelo, A. O urbano em fragmentos: a produção do espaço e da moradia pelas práticas do setor imobiliário. São Paulo: Annablume, 2007.

Galeria da Ocupação CCBB – BSB

Fotos de Lúcio Junior @lussiao

Fotos de Nayá Tawane @nayatawane

Fotos de Pietra Ribeiro @ribeiropietra

Fotos de Scarlett Rocha @scarlettrochaphoto

#ForaGenocida #ForaBolsonaro #vaipralácoisaruim