Cem anos desde a “promessa” de Balfour, os palestinos insistem que seus direitos na Palestina não podem ser ignorados.

por Ramzy Baroud1

Quando eu era criança, crescendo em um campo de refugiados em Gaza, eu esperava ansiosamente pelo dia 2 de novembro. Nesse dia, todos os anos, milhares de estudantes e residentes do campo se reuniam na praça principal, carregando bandeiras palestinas e cartazes, para denunciar a Declaração de Balfour.

Sinceramente, minha empolgação naquela época era motivada em grande parte pelo fato de que as escolas inevitavelmente fechavam, e, após um breve, mas sangrento confronto com o exército israelense, eu poderia voltar para casa mais cedo, para o amoroso abraço de minha mãe, onde eu comeria um lanche e assistiria aos desenhos.

Naquela época, eu não tinha ideia de quem era Balfour e de como a “declaração” dele, tantos anos atrás, havia alterado o destino de minha família e, por extensão, de minha vida e da vida de meus filhos também.

Tudo o que eu sabia era que ele era uma pessoa ruim e, por causa de sua terrível ação, vivíamos em um campo de refugiados, cercados por um exército violento e por um cemitério em constante expansão, repleto de “mártires”.

Décadas depois, o destino me levou a visitar a Igreja de Whittingehame, uma pequena paróquia onde Arthur James Balfour está enterrado.

Enquanto meus pais e avós estão sepultados em um campo de refugiados, um espaço cada vez menor sob um cerco interminável com incontáveis adversidades, o local de descanso de Balfour é um oásis de paz e tranquilidade. A pradaria vazia ao redor da igreja é grande o suficiente para abrigar todos os refugiados de meu campo.

Finalmente, compreendi completamente por que Balfour era uma “pessoa ruim”.

Antes primeiro-ministro da Grã-Bretanha e, posteriormente, secretário de Relações Exteriores a partir do final de 1916, Balfour havia prometido minha terra natal a outro povo. Essa promessa foi feita em 2 de novembro de 1917, em nome do governo britânico, na forma de uma carta enviada ao líder da comunidade judaica na Grã-Bretanha, Walter Rothschild.

Na época, a Grã-Bretanha sequer controlava a Palestina, que ainda fazia parte do Império Otomano. De qualquer forma, minha terra natal nunca foi de Balfour para que ele a transferisse de forma tão casual a qualquer outra pessoa. Sua carta dizia:

“O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de uma pátria nacional para o povo judeu e usará seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias existentes na Palestina, ou os direitos e status políticos desfrutados pelos judeus em qualquer outro país.”

E concluiu: “Eu ficaria grato se você pudesse levar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista.”

Ironicamente, membros do parlamento britânico declararam que o uso do termo “sionista” é tanto antissemita quanto opressivo.

O governo britânico permanece inabalável após todos esses anos. Ainda não tomou nenhuma medida de responsabilidade moral, por mais simbólica que fosse, pelo que fez aos palestinos. Pior ainda, está ocupado tentando controlar a linguagem usada pelos palestinos para identificar aqueles que os privaram de sua terra e de sua liberdade.

- Mas a verdade é que não apenas Rothschild era sionista, Balfour também o era. O sionismo, naquela época, antes de merecidamente se tornar uma palavra de baixo calão, era uma noção política com a qual os europeus se orgulhavam de estar associados.

Na verdade, pouco antes de se tornar primeiro-ministro, David Cameron declarou, em uma reunião do Conservative Friends of Israel, que ele também era sionista. Sua sucessora, Theresa May, até celebrou o centenário da Declaração de Balfour “com orgulho”.

Em certa medida, ser sionista continua sendo um rito de passagem para alguns líderes ocidentais.

Balfour dificilmente agiria por conta própria. É verdade que a Declaração leva seu nome, mas, na realidade, ele era um agente leal de um império com enormes projetos geopolíticos, não apenas em relação à Palestina, mas à Palestina como parte de uma paisagem árabe maior.

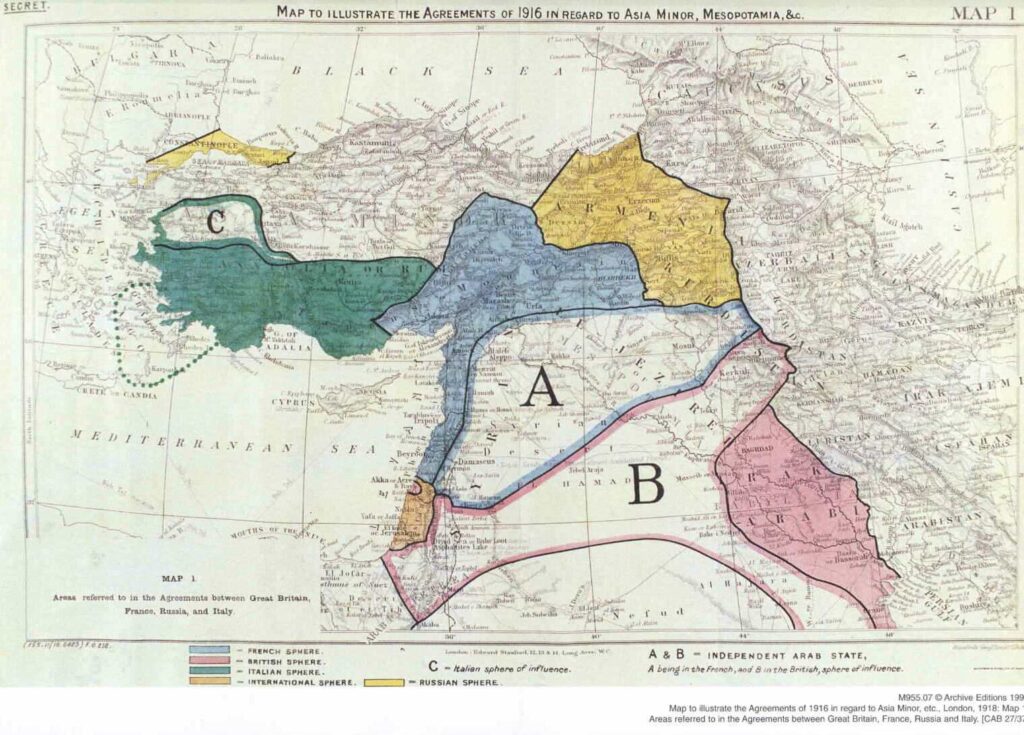

Apenas um ano antes, outro documento perverso foi introduzido, porém secretamente. Foi endossado por outro alto diplomata britânico, Mark Sykes, e, em nome da França, por François Georges-Picot. Os russos foram informados do acordo, já que eles também receberam uma fatia do bolo otomano.

O documento indicava que, uma vez que os otomanos fossem derrotados, seus territórios, incluindo a Palestina, seriam divididos entre as respectivas partes vitoriosas.

O tratado Sykes-Picot, também conhecido como Acordo da Anatólia, foi assinado em segredo há 102 anos, dois anos após o início da Primeira Guerra Mundial. Ele simbolizou a natureza brutal das potências coloniais, que raramente associavam terras e recursos às pessoas que viviam nelas e detinham esses recursos.

O ponto central do acordo era um mapa marcado com linhas retas por um lápis de graxa. O mapa determinou em grande parte o destino dos árabes, dividindo-os de acordo com várias suposições caóticas de linhas tribais e sectárias.

Após o término da guerra, o saque seria dividido em esferas de influência:

A França receberia áreas marcadas com (a), que incluíam a região do sudeste da Turquia, o norte do Iraque – incluindo Mossul, a maior parte da Síria e do Líbano.

As áreas controladas pelos britânicos eram marcadas com a letra (b), incluindo a Jordânia, o sul do Iraque, Haifa e Acre na Palestina e uma faixa costeira entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão.

A Rússia receberia Istambul, Armênia e os Estreitos Turcos.

O mapa improvisado consistia não apenas em linhas, mas também em cores, junto com uma linguagem que atestava o fato de que os dois países viam a região árabe puramente em termos materialistas, sem prestar a menor atenção às possíveis repercussões de dividir civilizações inteiras com uma história multifacetada de cooperação e conflito.

O acordo dizia, em parte:

“… na área azul, a França, e na área vermelha, a Grã-Bretanha, terão permissão para estabelecer uma administração ou controle direto ou indireto conforme desejarem e conforme considerarem adequado acertar com o estado árabe ou confederação de estados árabes.”

A área marrom, no entanto, foi designada como administração internacional, cuja natureza seria decidida após consultas adicionais entre Grã-Bretanha, França e Rússia. As negociações do Sykes-Picot terminaram em março de 1916 e foram oficialmente assinadas em segredo em 19 de maio de 1916. A Primeira Guerra Mundial foi concluída em 11 de novembro de 1918, quando então a divisão do Império Otomano começou efetivamente.

Mandatos britânicos e franceses foram estendidos sobre entidades árabes divididas, enquanto a Palestina foi concedida ao movimento sionista um ano depois, quando Balfour transmitiu a promessa do governo britânico, selando o destino da Palestina para viver em guerra e tumulto contínuo.

A ideia de “pacificadores” e “corretores honestos” ocidentais, que são, na verdade, parte de cada conflito no Oriente Médio, não é nova. A traição britânica das aspirações árabes remonta a muitas décadas. Eles usaram os árabes como peões em seu Grande Jogo contra outras potências coloniais, apenas para traí-los mais tarde, enquanto ainda se apresentavam como amigos que traziam presentes.

Em nenhum outro lugar essa hipocrisia foi tão evidente quanto no caso da Palestina. Desde a primeira onda de migração judaica sionista para a Palestina em 1882, os países europeus ajudaram a facilitar o movimento de colonos ilegais e recursos de várias ordens, onde o estabelecimento de muitas colônias, grandes e pequenas, estava em andamento.

Portanto, quando Balfour enviou sua carta a Rothschild, a ideia de uma pátria judaica na Palestina era bastante plausível.

No entanto, muitas falsas promessas estavam sendo feitas aos árabes durante os anos da Primeira Grande Guerra, à medida que a liderança árabe autoimposta se aliava aos britânicos em sua guerra contra o Império Otomano. Aos árabes foi prometida independência imediata, incluindo a dos palestinos.

A compreensão entre os líderes árabes era de que o Artigo 22 do Pacto da Liga das Nações se aplicaria às províncias árabes que eram governadas pelos otomanos. Foi dito aos árabes que eles deveriam ser respeitados como “uma civilização sagrada” (a sacred trust of civilisation) e que suas comunidades seriam reconhecidas como “nações independentes”.

Os palestinos queriam acreditar que também estavam incluídos nessa sacralidade da civilização e que mereciam independência. Suas ações em apoio ao Congresso Pan-Árabe, como delegados votantes em julho de 1919, que elegeu Faisal como Rei de um estado compreendendo Palestina, Líbano, Transjordânia e Síria, e seu contínuo apoio a Sharif Hussein de Meca eram expressões de seu desejo pela soberania há muito almejada.

Quando as intenções dos britânicos e sua relação com os sionistas se tornaram demasiadamente evidentes, os palestinos se rebelaram, uma rebelião que nunca cessou, 99 anos depois, pois as horríveis consequências do colonialismo britânico e a posterior tomada completa sionista da Palestina ainda são sentidas após todos esses anos.

Tentativas insignificantes de pacificação da raiva palestina foram vãs, especialmente depois que o Conselho da Liga das Nações aprovou, em julho de 1922, os termos do Mandato Britânico sobre a Palestina – originalmente concedido à Grã-Bretanha em abril de 1920 – sem consultar os palestinos, que desapareceriam completamente do radar britânico e internacional, apenas para reaparecer como manifestantes insignificantes, arruaceiros e obstáculos às elaborações coloniais conjuntas britânicas-sionistas.

Apesar de eventuais garantias contraditórias, a intenção britânica de garantir o estabelecimento de um estado exclusivamente judeu na Palestina tornava-se mais clara com o tempo.

A Declaração de Balfour não foi uma aberração, mas, de fato, preparou o terreno para a limpeza étnica em grande escala que ocorreu três décadas depois.

No livro “Before Their Diaspora” (Antes de sua diáspora, na tradução literal, disponível em inglês abaixo), o estudioso palestino Walid Khalidi capturou a verdadeira compreensão coletiva entre os palestinos sobre o que aconteceu em sua pátria há quase um século: “O Mandato, como um todo, era visto pelos palestinos como um condomínio anglo-sionista, e seus termos eram vistos como instrumentos para a implementação do programa sionista; tinha sido imposto a eles pela força, e eles o consideravam tanto moral quanto legalmente inválido. Os palestinos constituíam a grande maioria da população e detinham a maior parte da terra. Inevitavelmente, a luta subsequente se concentrou nesse status quo. Os britânicos e os sionistas estavam determinados a subvertê-lo e transformá-lo2*, os palestinos a defendê-lo e preservá-lo.”

De fato, essa história permanece em constante repetição: os sionistas reivindicaram a Palestina e a renomearam como “Israel”; os britânicos continuam a apoiá-los, embora nunca deixem de fazer discursos favoráveis aos árabes; o povo palestino continua sendo uma nação geograficamente fragmentada entre campos de refugiados, na diáspora, militarmente ocupada ou tratada como cidadãos de segunda classe em um país onde seus antepassados habitavam desde tempos imemoriais.

Embora Balfour não possa ser responsabilizado por todas as desgraças que se abateram sobre os palestinos desde que ele redigiu sua breve, mas infame, carta, a noção que sua “promessa” incorporava – a completa desconsideração com as aspirações do povo árabe palestino – é transmitida de uma geração a outra de diplomatas britânicos, da mesma forma que a resistência palestina ao colonialismo atravessa gerações.

Em seu ensaio no Al-Ahram Weekly, intitulado “Verdade e Reconciliação”, o falecido Professor Edward Said escreveu: “Nem a Declaração de Balfour nem o Mandato jamais concederam especificamente que os palestinos tinham direitos políticos, ao contrário dos direitos civis e religiosos, na Palestina. A ideia de desigualdade entre judeus e árabes foi, portanto, incorporada à política britânica – e, subsequentemente, israelense e americana – desde o início.”

Essa desigualdade persiste, e, portanto, o conflito se perpetua. O que os britânicos, os primeiros sionistas, os americanos e os subsequentes governos israelenses falharam em entender e continuam a ignorar sob seu próprio risco, é que não pode haver paz sem justiça e igualdade na Palestina; e os palestinos continuarão a resistir enquanto as razões que inspiraram sua rebelião há quase um século existirem.

Cem anos depois, o governo britânico ainda não possui a coragem moral de assumir a responsabilidade pelo que seu governo fez ao povo palestino.

Cem anos depois, os palestinos insistem que seus direitos na Palestina não podem ser ignorados, nem por Balfour, nem por seus pares modernos no “Governo de Sua Majestade”.

Tradução: Marino Mondek

Revisão: Marlene Petros

Publicado originalmente em 2 de novembro de 2018 pela AlJazeera

Referências

- Ramzy Baroud é professor, jornalista americano-palestino, autor, colunista, editor do Palestine Chronicle (1999 até o presente), ex-editor-chefe do Middle East Eye, com sede em Londres, ex-editor-chefe do The Brunei Times e ex-editor-chefe adjunto da Al Jazeera online.

- Nota de tradução: originalmente o conceito usado foi “revolutionise it”, porém não acredito que o conceito de revolução caiba dentro de um movimento tão conservador e reacionário como o sionismo. Por isso optei pelo verbo transformar.